八ヶ岳ノルディックウォーキングクラブ > ウォーキング日記 > ウォーキング日記 2012年

ウォーキング日記 2012年

12月1日

曇り後雪の天気予報なのに青空に恵まれ、

久しぶりにまるやち湖から横見山の小径を抜けて

中新田のため池に行こうと出発。

白樺もすっかり葉が落ちて冬のたたずまい。

お天気になってよかったね。

真冬には全面凍結する湖は少し氷が浮かんでいます。

教会にはクリスマスツリー。

教会の掲示板

だんだん天気が怪しくなって、ちらほら舞い始めた雪はどんどん強くなります。

中新田溜池はカットして戻ることにしました。

あゆみの小道ももう真っ白。山の天気は怖いねぇ。

文化園に戻るころには雪も止み、少し青空も見えてきました。

今日の参加者は12名。1人は急用で写真に入れませんでした。

11月3日

原村役場の小林さんが「1年に10日あるかないかの素晴らしい天気ですね。」と

絶賛するほどの好天に恵まれていざ出発。

今日初めて歩く林の中の道には丸太でできた橋がありました。

林の中には霜柱が出来ていました。今朝も氷点下になったようです。

今日は、実践農場の広い芝生で歩き方の練習。

あちこちで笑い声が聞こえる、八ヶ岳の絶景の下、楽しいひとときでした。

今日の参加者は17名。初めての方が3人、2度目の方が2人。

仲間が徐々に増えています。

少し風が吹くとはらはらと落ち葉が舞って、

遊歩道はふかふか何とも言えない歩き心地。

遠くの山に見とれる

山登りの好きな方達はいろいろ情報交換もできたようです。

紅葉の美しいペンションの中を抜けて自然文化園に戻りました。

10月13日

今日はこれまでにないほどの快晴に恵まれました。

役場の小林さんから遊歩道の整備について話を聞いてから出発です。

白樺の小径 先月はお花がいっぱい咲いてたねぇ。

参加者の皆さんのウエアもすっかり秋めいています。

まるやち湖では360°の素晴らしいパノラマ。

なかなか歩き始めることが出来ないほどの景観でした。

実践農場では美しい紅葉と八ヶ岳が出迎えてくれました。

今日の参加者は撮影者を含めて19名でした。

美しい空と山をバックにはいポーズ!

枯葉でふかふかになった遊歩道を歩いていると

散歩中のピレネー犬 はる君 と出会いました。

実りの秋 イガがいっぱい落ちていて、上を見ればばたわわな実りが。

下を見ればこんな実りも。 原村は秋の実りの季節です。

9月1日

朝夕は肌寒いほど気温が下がる原村はもう秋がそこまで来ています。

今日は防災の日で、欠席の方が多く10名でのウォーキングになりました。

みんなで相談して、教会と実践大学を歩くことになりました。

緑いっぱいの小道を歩きますが、足元にはもう落ち葉も…

八ヶ岳高原教会はお色直しの最中でした。

東京と埼玉から参加の3人かわいい教会!としばし足を止めます。

この橋を渡ると実践大学校です。

いつも通る売店の道をショートカットしたら牛がいっぱいいました。

近くで見ると大きいです。

今日の参加者全員集合(撮影者を含め10名)白樺の小径にて。

まるやち湖の岸辺に咲いていた花サワギキョウというそうです。

ヤマボウシにはいっぱい実がついていて中にはこんなに真っ赤なものも。

秋の訪れを告げるススキも美しい。

きれいな黄色い花ですが、外来種で生命力が強いので

駆除の対象になっているそうです。

8月4日

上の5枚は、『原村ほしまつり』のスナップ

8月の定例ウォーキングは、ちょうど原村ほしまつりの真っ最中に当たり

集合場所の文化園はいつもとは全く雰囲気の違う空間になっていました。

見たこともないような望遠鏡が立ち並び、

夜を待つ人々のわくわく感がこちらにも伝わってきました。

快晴の青空を見上げながらみなとても楽しそうでした。

文化園の中庭の芝生に移動してウォーミングアップ

文化園と実践農場は大変な人出なので横見山の小径へ

ミツバチの巣箱が木陰に

ラベンダーがちょうど見ごろのズームラインの歩道

あゆみの小径 みな快調です

今日はこれまでの最高 18名で歩きました

第2駐車場に車を止めている人もいたので

その前の芝生でクールダウン。

今日は岐阜から参加してくれた、安田さんご夫婦

7月7日

当日未明までの土砂降りで、初めての中止かと思いましたが

なんとか雨も止みました。所々に水たまりのある中を出発です。

雨に洗われた緑の中を実践農場に向けて進みます。

雨は降りません! と心強い発言とともに

初めて参加してくださったKさんご夫婦と楽しいおしゃべりをしながら

実践農場に到着しました。

今日は八ヶ岳も雲の中なので

実践農場のとんかり帽子のような売店の前で集合写真。

今日は撮影者を含めて13名で歩きました。

帰りは白樺の道を通って帰りましょうということになり、

歩き始めた時にバラバラっと大粒の雨が・・・

それでもみんなで念じて雨も止み無事八ケ岳文化園に帰りました。

6月2日

天気予報ではあいにくの雨かと心配しましたが

幸いとても良いウォーキング日和になりました。美しい新緑の中を出発。

オニシダの群生

道路にいた蝶。このままでは車にひかれそうということでそっと草むらに移しました。

今日の目的地。中新田南溜池に入る道。

溜池も緑に包まれていました。

ポールの大きさと比較してこの花の小ささがわかるでしょうか?

どなたかこの花の名前をご存じありませんか?

八ケ岳も顔を見せてくれました。

今日は集合写真を撮り忘れましたが参加者は初めての方3人を含め13名でした。

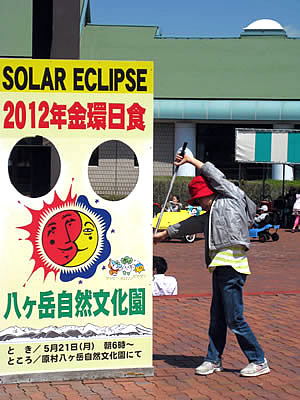

5月5日

当日はこどもの日、快晴に恵まれました。

集合場所の文化園にはすでにたくさんの人が遊びに来ていました。

来る皆既日食の日もこんな快晴になりますように。

名古屋から参加のBI小百合さんの指導ウォーミングアップの後出発しました。

今日は東京から小学校2年生のRちゃんも参加してくれました。

八ケ岳は桜が満開。白樺も一斉に芽吹いて、冬から春へ駆け足で季節が進みます。

山のさくらは町の桜に比べ少し小ぶりで可愛いです。

きれいに間伐された森の中を進みます。

途中で八ヶ岳がよく見えるスポットがありました。これからもっと整備が進むとのことでした。

下り坂になった帰り道、しばし休憩です。今日はこれまでで最長距離になりそうです。

森を回って桜並木に帰ってきました。

Rちゃん「もうすぐ着く?」を繰り返しつつ本当によく頑張りました。

文化園に帰って記念撮影。今日は約7kmのウォーキングでした。

4月7日

文化園に集合。

今日は初めての参加者はなく、人数も少なめだったので

建物の中で自己紹介をしてからこれまでとは違う方向

《中新田南溜池》に向かってウォーキングということになりました。

この溜池は湖のように季節ごとの美しさを見せてくれる

私のお気に入りの場所です。

ウォーミングアップ。

茅野から参加のBI(ベーシックインストラクター)岡本さんの

指導によってウォーミングアップ。

まだまだ寒くて雪もちらつきました。

《中新田溜池》に到着。春まだ浅くひっそりしています。

参加者全員で記念撮影。今日は撮影者を含め9名でした。

ウォーキングの指導。

これからは歩く前に少しトレーニングも必要ですね。

せっかく歩くのですから正しく歩いて効果的に!

《ズームラインの歩道》を登り《あゆみの小径》を歩きます。

小さな鳥居がありました。

小さな御柱もたっています。

八ケ岳の通称「鉢巻道路」に沿って歩きます。

八ケ岳美術館まで帰ってきました。あとは少し下るだけです。

こんな位置関係です。原村は日本でのペンション発祥の地です。

しばし談笑。所々にまだ雪も残っています。

八ケ岳神社 立派な鳥居とやはり御柱。

ペンションの散歩道を下ります。なかなか気持ちの良い散歩道です。

クールダウン。

今日は、約2時間かけて6km強を歩きました。

来月はゴールデンウィーク真っ只中ですねという話から4月27日、

茅野の運動公園体育館に9時半集合で

カタクリの花を見に行く企画があるとの話が岡本さんからありました。

3月3日

出発前に原村役場の小林さんから今日歩くコースについての説明を受けました。

手にしているのは《八ヶ岳森の小径(こみち)》のパンフレット。

原村のホームページ(http://www.vill.hara.nagano.jp/www/index.jsp)で見ることもできます。

一か月前には一面の銀世界だった道もこんな感じに…

寒いと言ってもやはり春はそこまで来ています。

今日は快晴!先月は雲に隠れていた八ヶ岳がくっきり。

まるやち湖の岸辺はこんな感じに氷が解け始めていました。

八ヶ岳の山々を見ながら話は尽きません。

夏になったらどの山に登ろうかとか…

あれはなんという名前の山なのかとか…

ちなみに八ヶ岳連邦をまるやち湖から見ると南から

網笠山・西岳・権現岳・赤岳・阿弥陀岳・横岳・硫黄岳・天狗岳です。

今日は実践農場にまで足を延ばしました。ここも八ヶ岳が見事です。

実践農場の敷地に入ると、ヤギ、ヒツジ、ポニー、牛などの動物がお出迎え。

最年少参加者のMちゃんはさっそく餌をあげていました。

餌の自動販売機があります。

みんな人が来ると急いで寄ってきます。

八ヶ岳と青い空をバックに記念撮影。

今日は撮影者を含めて15名で6km強を約2時間で歩きました。

集合場所の『信州原村八ヶ岳文化園 自然観察科学館入口』へのアクセス方法は、こちらをご覧ください。

→『信州原村八ヶ岳文化園 自然観察科学館入口』へのアクセス方法

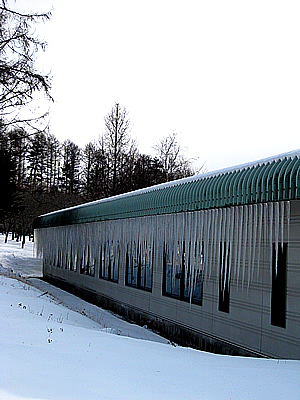

2月4日

雪景色の中を出発

文化園の中の“まるやち湖”は氷結していていくつかの靴の後も 八ヶ岳の絶景ポイントですが今日は雲に隠れていて…

今日の参加者は撮影者を含めて6名でした

冬の白樺林も美しいです

こんなつららも

今日は“まるやち湖”を巡り、第2ペンションビレッジの中を歩いて

4km弱の行程になりました。

埼玉県から日帰りの参加者もあり、ビックリ。

集合場所の『信州原村八ヶ岳文化園 自然観察科学館入口』へのアクセス方法は、こちらをご覧ください。

→『信州原村八ヶ岳文化園 自然観察科学館入口』へのアクセス方法